Konstruktive Wege zu 1:1-Konzepten

Viele Schulen sind bereits auf dem Weg in die Digitalität, etliche machen sich auf den Weg. Aber die meisten suchen (noch) nach einer Wegbeschreibung.

Das kritisiert Bernd Sippel, er schult als Apple Trainer regelmäßig Kolleg:innen, deren Schulen sich „für den Einsatz von iPads entschieden haben“. In seiner lesens- und bedenkenswerten „Bitte an Entscheidungsträger:Innen…“ moniert er, dass vor einer Entscheidung für eine bestimmte Technik verschiedenste Grundüberlegungen stehen sollten. Wenn Kollegien diese treffen wollen, prallen verschiedenste Perspektiven aufeinander, die in verschiedene Richtungen zu weisen scheinen. Aber ich werde aufzeigen, warum diese Ansätze oft ein gemeinsames, konvergierendes Ziel haben (können). Das lässt sich am DPACK-Modell von Beat Döbeli Honegger nachvollziehen. Zugleich werde ich konstruktive zentrale Ansatzpunkte herausarbeiten, die Kollegien Hinweise für die weitere Arbeit liefern können. (Und um dazu in den Austausch zu gehen, gibt es ein Taskcard.)

Auch wenn Entscheidungen für Anschaffungen getroffen wurden, sind diese Ansatzpunkte von zentraler Bedeutung. Viele Entscheidungen sind immer wieder zu aktualisieren, nicht zuletzt aufgrund neuer Möglichkeiten durch Updates.

Während Bernd Sippel vor allem die Entscheidungsträger oberhalb des Kollegiums anspricht, geht es mir um die pädagogisch-didaktische Arbeit im Kollegium. Ausgehend von einer typischen Situation im Kollegium führe ich in das DPACK-Modell ein, das zur Analyse des Verhältnisses von Digitalität, Pädagogik und Inhalt entwickelt wurde. Daran zeige ich auf der Basis von Bernd Sippels Überlegungen zentrale Ansatzpunkte auf, mit denen Kollegien ihre Schulen konstruktiv und nachhaltig weiterentwickeln können, indem sie Konzepte für eine 1:1-Ausstattung mit iPads (oder anderen Geräten) erstellen. Die Konvergenz der Ideen erläutere ich dabei anhand des Begriffs Future Literacy von der Unesco.

Parallel baue ich bei der Reflexion dieser Ansatzpunkte auf Überlegungen von Markus Deimann, der in einem Vortrag „Entwicklungspfade für die digitale Hochschullehre“ skizziert hat.

Dabei verdeutliche ich Vieles an meinem Unterricht und leite daraus am Ende erste Schritte ab, die ich empfehlen würde – und die ich selbst gehe. Damit sollen sich für Fortbildner, Schulentwickler und Kollegien funktionierende Wege in die schulische Digitalität finden lassen.

I. Von der Situation im Kollegium zum DPACK-Modell

Digitale Diversität im Kollegium

Bernd Sippel beschreibt, wie sich Entwicklung in Schule häufig vollzieht: „Vorreiter:Innen“ haben dann meistens ein kleines Grüppchen um sich gescharrt, oft technik-affine Kolleg:Innen, die einfach Lust drauf hatten, im Unterricht mehr machen zu können, als das, was den derzeitigen Möglichkeiten entsprach.“

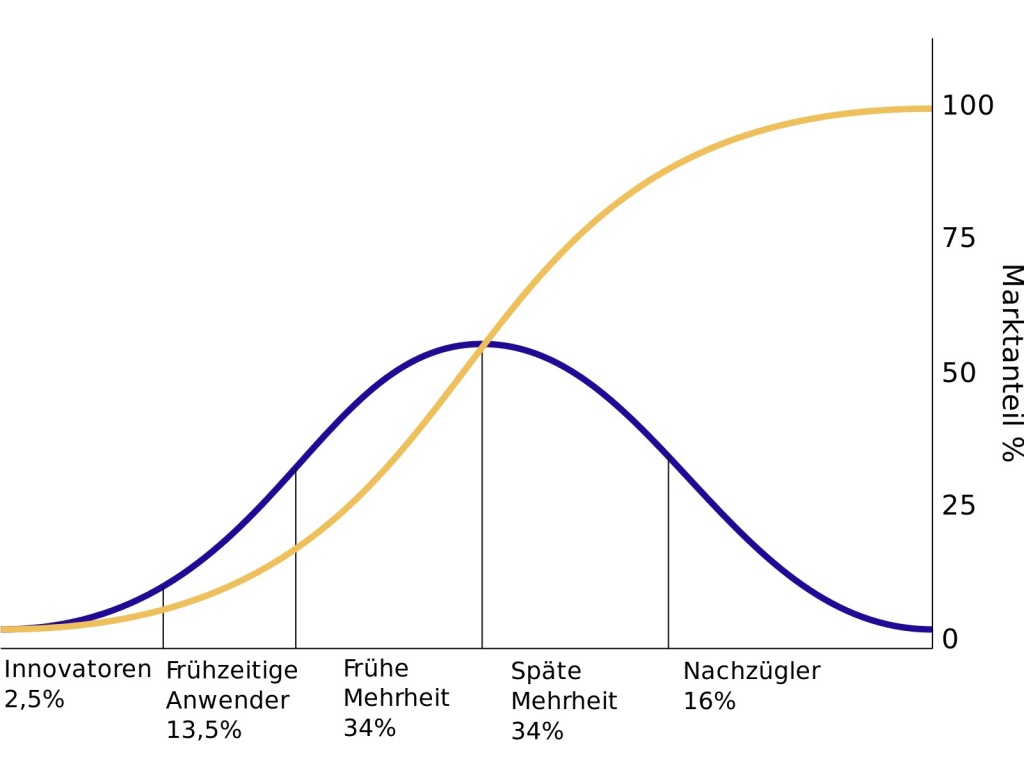

Seine Vorreiter:innen werden im „Innovationszyklus nach Rogers“ als „Innovatoren“ bezeichnet. Sie begeistern die „frühzeitigen Anwender“, teils auch eine „frühe Mehrheit“. Aber immer gibt es auch eine „späte Mehrheit“ sowie „Nachzügler“, die der Innovation skeptisch gegenüberstehen.

Diese skeptische Haltung gilt es ernst zu nehmen, denn oft wurzelt sie in zwei von Markus Deimann thematisierten Problemfeldern: (1) Historisch verweist er auf überzogene „Versprechen digitaler Bildung“, die er anhand von Skinners Lehrmaschinen und dem MOOC-Hype zurückführt auf „wiederkehrende Muster der Versprechen digitaler Bildung, die auf gemeinsamen Kriterien beruhen.“ Insofern schwingen bei skeptische Haltungen gegenüber den Versprechungen von Technik historische Erfahrungen mit. Wie wir damit umgehen können, soll den Abschluss dieser Überlegung bilden.

Zum Einstieg in die Überlegung greife ich seine Problembeschreibung (2) auf, dass „oftmals nur analoge Formate eins zu eins übertragen wurden ins Digitale – eine im wortwörtlichen Sinne ‚Digitalisierung‘.“

Vom TPCK- zum DPACK-Modell

Diese Digitalisierung „im wortwörtlichen Sinn“ lässt sich am einfachsten anhand des (durchaus kritisierten) SAMR-Modells erklären: Oft besteht der erste Schritt des Einsatzes von Technik darin, bisherige Routinen fortzuschreiben, beispielsweise Arbeitsblätter als pdf auszufüllen und dann in einer digitalen Mappe anstelle eines Schnellhefters zu sammeln. Dieser Schritt der Substitution kann aus meiner Sicht nur ein erster Schritt sein (wie am SAMR-Modell erläutert). Zugleich erklärt ihn Markus Deimann als Skeuomorphismus:

„Dabei handelt es sich um das menschliche Bedürfnis, dass bei der Neugestaltung (Design) von Objekten, Prozessen oder auch pädagogischen Ansätzen eine möglichst enge Orientierung am Bekannten aus der stofflich-analogen Welt erfolgt.“ Wir ahmen also bestehende Lehr-Lern-Formate nach und versuchen, sie in die digitale Welt zu übersetzen, ohne uns über die Gesetze dieser Welt im Klaren zu sein. Auch dieses praktische Problem greife ich später auf.

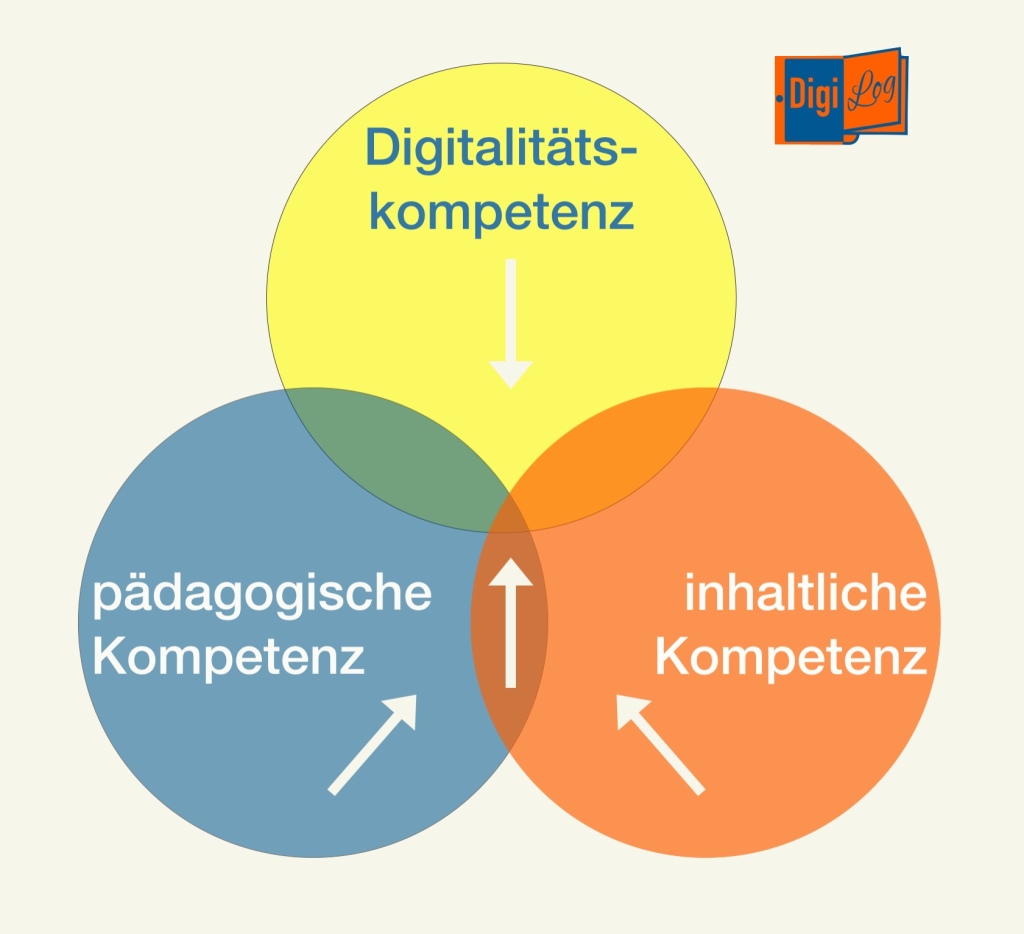

Zunächst benötigen wir ein Modell, um diese Form von wortwörtlicher Digitalisierung zu erklären, die gängige Interpretation des TPCK-Modells (Technological Pedagogical and Content Knowledge):

In diesem Modell wird seit den 1980ern erklärt, dass Lehrer:innen neben der inhaltlichen und der pädagogischen Kompetenz auch eine technische Kompetenz haben (müssen). [Nachträgliche Anmerkung: Die Jahreszahl steht für den Ursprung der Vorstellung, das Modell wurde 2006 entwickelt.] Mit dieser konnten sie früher Filme abspielen, ein Sprachlabor nutzen oder den Overheadprojektor einsetzen. Es ging dabei nur um Anwendungskompetenz. Infolge dieses Modells werden digitale Medien nur verstanden als weitere „Neue Medien“, die wir technisch bedienen können müssen.

2016 wurde diese Theorie um das wegweisende Dagstuhl-Dreieck erweitert, zur Anwendungskompetenz (Wie nutze ich das?) kamen die technologische (Wie funktioniert das?) und die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive (Wie wirkt das?) hinzu. Am Beispiel von Social Media lässt sich das leicht nachvollziehen. Anders als beim Overheadprojektor muss ich als Lehrer nicht nur die Nutzung der Plattform beherrschen, sondern auch abwägen, wie die Technik der Plattform funktioniert und welche Wirkung die Beiträge meiner Schüler:innen haben können. Digitalität öffnet und erweitert den Unterricht somit in einer Weise, die Lehrende und Lernende durchdringen müssen. Deshalb hat Beat Döbeli Honegger das Modell zum DPACK-Modell erweitert (in der ausführlichen Version hier zu finden). Die Kurzversion: Die Anwendungskompetenz muss komplexer gedacht werden – als Digitalitätskompetenz.

Sowohl in den einzelnen Kompetenzbereichen als auch in den Schnittmengen wurzeln verschiedene Ansätze, mit denen wir die Transformation von schulischer Bildung als Konzept für eine 1:1-Ausstattung konstruktiv gestalten können:

II. Zentrale Ansatzpunkte im DPACK-Modell

1. Inhalte und Pädagogik: Ausgangspunkt für Schulentwicklungsziele

Viele Schulen haben in Leitbild, Schulprofil und Schulprogramm inhaltliche Akzente gesetzt. Sie machen sich beispielsweise für Nachhaltigkeit stark, für Bildungsgerechtigkeit oder Demokratisierung – wo Bent Freiwald aktuell in seinem lesenswerten Krautreporter-Artikel viele Defizite aufzeigt. Ebenso gibt es pädagogische Schwerpunkte wie eigenständiges, entdeckendes oder handlungsorientiertes Lernen. Für einen entsprechenden Überblick über die Arbeit an Schulprogramm und Leitbild empfehle ich „Schulentwicklung kompakt“ von Hans-Günter Rolff. Aus seiner Analyse möchte ich für diese Überlegung die Idee mitnehmen, dass sich aus der gemeinsamen Erarbeitung von Schulprogramm und Leitbild Entwicklungsziele ableiten lassen, die in einem Schulentwicklungsprogramm münden sollten:

„Legt ein Kollegium Entwicklungsschwerpunkte fest, die am besten projektförmig geplant werden, so ist es sinnvoll, sie in das Schulprogramm zu integrieren.“ (S. 63)

Diese Entwicklungsschwerpunkte eignen sich besonders als zentrale Ansatzpunkte (1a) für die Entwicklung von Konzepten für die Arbeit mit iPads. Allerdings sollten sie regelmäßig evaluiert und angepasst werden:

„Eine Revision steht nach einigen Jahren ohnehin an, weil sich ja nicht nur das Kollegium ändert, sondern auch die Schülerschaft, die Elternschaft und das Umfeld insgesamt.“ (S. 107)

Meine persönliche Zielvorstellung habe ich beispielsweise so formuliert: „Schüler:innen in ihrem individuellen Bildungsprozess begleiten, damit sie ihren Platz im Leben finden, um die Welt mitgestalten zu können.“ Wichtig ist aber mir nicht die konkrete Formulierung, eher die Idee. Entscheidend ist letztlich aber eine hohe Partizipation aller an Schule Beteiligten an der Zielklärung, um eine hohe Identifikation mit diesen Zielen zu erreichen.

Falls solche Ziele oder Schwerpunkte bisher noch nicht vereinbart wurden, lohnt sich ein Blick in „Die vier Dimensionen der Bildung“ von Charles Fadel, Maya Bialik und Bernie Trilling (hier mehr dazu von Jöran Muuß-Merholz, der das Buch übersetzt hat). Die drei vergleichen für die erste Dimension viele Bildungsinhalte anhand der Curricula verschiedenster Länder. Daraus entsteht eine Übersicht über traditionelle und alternative, bisher wenig in Bildungsplänen implementierte Inhalte. Diese Übersicht kann ein guter zentraler Ansatzpunkt (1b) sein, Schwerpunkte für die inhaltliche Kompetenz festzulegen.

In den weiteren Kapiteln untersuchen sie die Gelingensbedingungen von Lernen, also ein Kernelement der pädagogischen Kompetenz. Dabei stellen sie als zweite Dimension die häufig diskutierten 4K-Skills (Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken) heraus, als dritte die Frage nach Charaktereigenschaften, die für das Lernen günstig sind, und als vierte die Dimension des Meta-Lernens, also des Nachdenkens über das Lernen. Dieser Ansatz wird seit dem Erscheinen vielfach diskutiert und kann ebenso zentraler Ansatzpunkt (1c) sein.

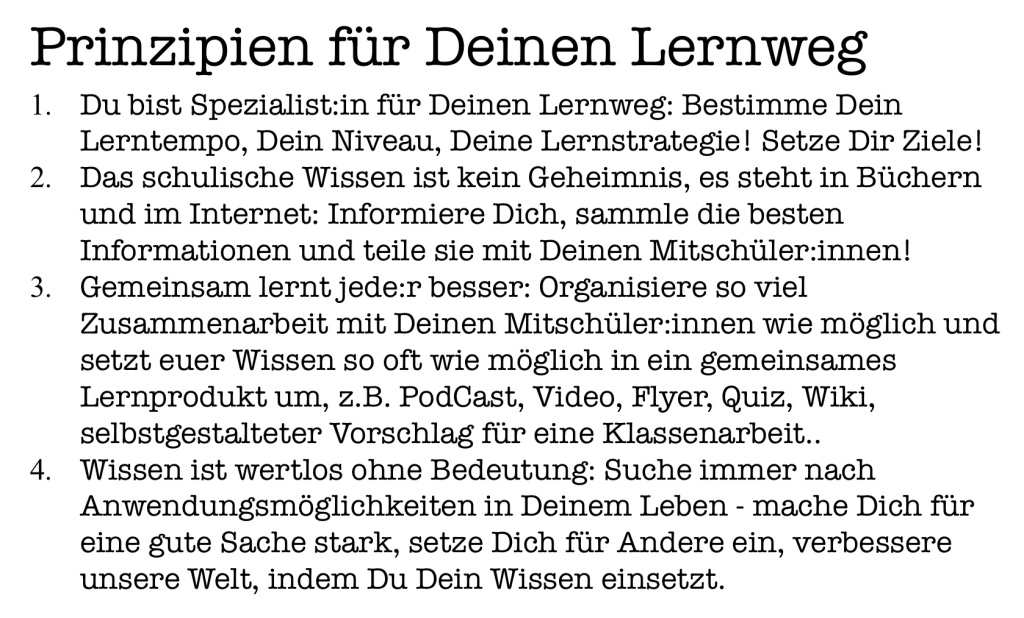

Meinen persönlichen Unterrichtsansatz „Lernen 2021“, der aus vier Prinzipien besteht, haben vor allem die 4K entscheidend geprägt, sie sind stark auf Kommunikation, Kollaboration und kreative Medienproduktion angelegt, spätestens in der Internetrecherche und der Filterkompetenz auch offensichtlich auf kritisches Denken:

Entscheidend ist nach Rolff letztlich nicht die Bestandsaufnahme in einem abgeschlossenen Bild von Schule: „Die alten Schulprogramme feiern, was auf einem Gymnasium im Vorjahr geschehen war. Die neuen Schulprogramme bewerten den Bestand einer Schule und formulieren, was weitgehender noch in den folgenden Jahren geschehen soll.“ (S. 60) Diese Frage nach zukünftigen Entwicklungen bedarf allerdings einer weiteren Fähigkeit, die den Konvergenzgedanken nachvollziehbarer macht:

Exkurs 1: Futures Literacy – Ein Blick in die Zukunft?

UNESCO

Die Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken, mag zunächst nach Wahrsagerei klingen, tatsächlich zeigt sie sich sehr konkret. Während aktuell Schulen noch (nicht) diskutieren, wie sie sich weiterentwickeln können, kommen aus der KMK Entscheidungen, die viele überrascht haben:

- „In zukünftige schriftliche und mündliche Prüfungsformate sind neben den fachlichen Kompetenzen verstärkt […] Kreativität, Kollaboration, kritisches Denken und Kommunikation mit einzubeziehen. In diesem Zusammenhang sollten wissenschaftsbasiert neue Prüfungsformate entwickelt werden, die diese Fähigkeiten gesichert überprüfen.

- Mündliche Prüfungsformate beziehen in einer Kultur der Digitalität die kommunikativen Anteile des Lernens und Verstehens umfangreicher als bisher ein, indem digitale Möglichkeiten genutzt werden.

- Metakognition und Reflexionsleistungen sind stärker auch in Prüfungen aufzunehmen und zu gewichten.“

Hier lässt sich aufzeigen, wie Future Literacy funktioniert. Die zentralen Ideen aus „Die vier Dimensionen der Bildung“ wie die 4K und die „Metakognition“ (als vierte Dimension der Bildung „Metalernen“) wurden in Fachkreisen wie beispielsweise im #twitterlehrerzimmer bereits intensiv diskutiert und finden sich nun in den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz wieder. Sie wurden zudem auch im Kontext einer sich verändernden Lern- und Prüfungskultur diskutiert, wofür sich beispielsweise das Institut für zeitgemäße Prüfungskultur einsetzt. Die „Kultur der Digitalität“ wiederum verweist auf Abschnitt 3a) und wird dort eine zentrale Rolle spielen.

Auch im Weiteren werde ich Future Literacy als Leitmotiv aufgreifen, da sich darin Konvergenzen aus den Dimensionen des DPACK-Modells ableiten lassen. Dafür nehme ich als nächstes die Didaktik als Schnittmengen zwischen Inhalt und Pädagogik in den Blick:

2. Didaktik als Ausgangspunkt

Bernd Sippel bringt mein Verständnis von Didaktik (und Methodik) prägnant auf den Punkt: „Vor dem eigentlichen Unterrichten steht die Frage (oder sollte die Frage stehen), warum ich den Schülerinnen und Schülern diese Inhalte beibringe und warum ich sie ihnen auf diesem Weg beibringe.“ Besonders auf dieser Schnittstelle zwischen Inhalt und Pädagogik liegen für mich die größten Gefahren, aber auch große Chancen.

Eine der größten Gefahren sehe ich in der bereits erläuterten „wortwörtlichen Digitalisierung“. Eben weil wir Lehrenden viel Erfahrung im Unterrichten haben, sind wir verhaftet in Routinen. Eine der entlastendsten, aber auch problematischsten ist die Arbeit mit dem Schulbuch. Da dieses von Fachleuten erarbeitet wurde und von der Fachkonferenz sowie der Schulgemeinschaft legitimiert wurde, kann ich guten Gewissens danach arbeiten. Das spart Arbeit, da ich nicht jede didaktische Entscheidung treffen muss – und aus Zeitgründen oft nicht kann. Es spart auch Absprachen in der Fachschaft – alle wissen, was wann unterrichtet wird. Und ich erfülle die Erwartungen der Eltern, die das Lehrwerk (über Leihgebüren mit)finanzieren.

Andererseits ordne ich mich den didaktischen Entscheidungen des Verlages unter und akzeptiere das Schulbuch als heimlichen Lehrplan. Wenn ich diesen„digitalisieren“ möchte, stoße ich schnell an Grenzen, weil er tendenziell für die Arbeit ohne Internet, aber mit Stift und Heft konzipiert ist. Ich spüre dann schnell, dass dieses Vorgehen wenig effizient ist:

Axel Krommer

Um dieses Problem zu lösen, lohnt sich ein Blick hinter die Entscheidungen. Um (skeptische) Kolleg:innen mitzunehmen, liegen große Chancen in der konkreten Arbeit mit den Curricula. Beispielsweise zeigt ein Blick in das niedersächsische „Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgänge 5-10. Mathematik“ als zentrale Kompetenzen „Kommunizieren“ und „mathematisch Argumentieren“ (S. 6). Diese Kompetenzen setzen andere Schwerpunkte als das klassische Lösen vieler Aufgaben zu Übungszwecken (liebevoll Päckchenrechnen genannt). Ähnliche übergeordnete Kompetenzen können zentraler Ansatzpunkt (2) zu konstruktiven fachdidaktischen Diskussionen sein, aus denen Entwicklungsschwerpunkte für Konzepte erwachsen.

Ersichtlich wird zugleich, dass wir uns vom Schulbuch lösen. Für mich ist Teil von Future Literacy, dass OER, also freie Unterrichtsmaterialien dem Schulbuch den Rang ablaufen. Die Digitalisierung der Angebote der Schulbuchverlage zeigt, dass diese auf fest abgegrenzte Angebote achten (müssen). Ein Schulbuch als pdf könnte problemlos vervielfältigt werden, daher gibt es „digitale Schulbücher“ nur innerhalb klarer App-Grenzen. Dort sind Kollaboration und Kreativität Grenzen gesetzt. Außerdem ist Printversion im pdf-Format ebenfalls eine wortwörtliche Digitalisierung. Da viele Tablets einen Bildschirm haben, der kleiner ist als eine Doppelseite im Schulbuch, führt das zu Unübersichtlichkeit. So sind digitale Schulbücher (bisher) wenig wegweisend.

Parallel entwickeln Initiativen wie das Relilab neue digitale Formate, die nicht mehr in die Grenzen eines Schulbuches passen. Wirlernenonline.de und mundo.schule wiederum sammeln gezielt frei verfügbare Materialien und stellen sie Lehrenden und Lernenden in Sammlungen zur Verfügung.

Bisher haben wir die technische digitale Dimension ausgeblendet. Markus Deimanns Leitfrage zur Didaktik ist nur zum Teil beantwortet: „Welche Formate machen jetzt für welche Lernziele Sinn?“. Nach zentralen Ansatzpunkten für sinnvolle Lernziele nehme ich nun die (digitalen) Formate in den Blick. Deren Möglichkeiten werden aus Sicht von Bernd Sippel oft eingeschränkt, bevor sie erfasst und durchdacht wurden: „wir sind doch alle Pädagog:Innen und solche Dinge muss man eben pädagogisch lösen. Es hilft doch nichts, Dinge abzuschalten, wenn man sich dadurch so vieler Möglichkeiten beraubt, die durch eine solche Funktion erst möglich werden.“ Insofern skizziere ich zunächst, was Digitalität beinhaltet, aber auch wie sie technisch realisiert wird. Danach betrachte ich deren Schnittstellen zu Inhalten, Pädagogik und Didaktik:

3a. Digitalitätskompetenz als Ausgangspunkt

Beat Döbeli Honegger, 05.12.2021

Das angesprochene Phänomen der „Kultur der Digitalität“ beschrieb Felix Stalder 2016 aus kulturwissenschaftlicher Sicht:

Felix Stalder

Die vertiefte Entfaltung dieses Phänomens führt zu weit für diese Überlegungen, ich empfehle hier Stalders Werk, in dem er die Wurzeln der drei Grundformen in verschiedensten Entwicklungen des 19. und 20. Jahrhunderts aufzeigt. Von herausragender Bedeutung ist allerdings die Verbindung von Referentialität und Gemeinschaftlichkeit, die Stalder eine „gemeinschaftliche Formation“ nennt: „Zusammenschlüsse von grundsätzlich gleichberechtigten Personen, die gemeinsame Ziele verfolgen wollen. Sie entstehen in einem bestimmten Praxisfeld, sind geprägt durch informellen, aber strukturierten Austausch“.

Hier zeigen sich bereits verschiedene Schnittmengen mit dem Lehr-Lern-Verständnis der 4K. Kollaboration und Kommunikation werden sogar zur Anfrage an hierarchisierende Systeme. Zugleich wird Lernen weniger formalisiert, dafür selbstgesteuerter und autodidaktischer verstanden.

Ergänzend möchte ich den Aspekt der „Transsubjektivität“ einbringen, den Jörg Noller in seinem Artikel „Philosophie der Digitalität“ (im 2021 erschienenen Sammelband „Was ist Digitalität“) erklärt. Daraus folgt eine andere Raum-Zeit-Logik, die beispielsweise Synchronizität als zentrales Interaktionsmerkmal im von Stalder beschriebenen „informellen Austausch“ ablöst.

Diese zentralen Ansatzpunkte (3a) sind für den Einstieg oft zu abstrakt, müssen aber jederzeit mitgedacht werden.

3b. Technische Umsetzungen der Digitalität

Neben den grundsätzlichen Möglichkeiten der Digitalität als zentralem Ausgangspunkt sollte auch gefragt werden, was die Möglichkeiten der eingesetzten Technik sind. Bernd Sippel als Apple-Trainer betont hier die Besonderheiten der iPads, beispielsweise „die Möglichkeit, in einem Dokument direkt einen Film zu platzieren oder ein Audio oder eine animierte Zeichnung, die sich von selbst zeichnet.“ Anders ausgedrückt liegt die Stärke des iPads (wie auch der Digitalität) nicht in Texten, wie sie Schule lange dominiert haben, sondern auch in Grafiken, Animationen, Videos und Audios. Nicht isolierte Medien, Symmedialität als Prinzip.

Ebenso betont er, „man kann mit ihnen auch ohne Internet einfach und unkompliziert kollaborativ arbeiten. Man braucht auch nicht Unmengen an Apps, um mit den iPads tollen Unterricht machen zu können.“ Die Stärke der Arbeit liegt also nicht in der einzelnen App. Sondern die zentralen Ansatzpunkte (3b) liegen in den Möglichkeiten der Kollaboration, hier öffnet sich erneut die Schnittstelle zu den 4K.

Letztlich hat das iPad wie jedes andere Gerät seine Stärken (und Schwächen), was vor allem auch am Betriebssystem und seinen Besonderheiten liegt „Wenn man iPads wie einen Windows-Rechner denkt, dann sind iPads für viele Leute Scheiße.“ Zugleich legt jede Entscheidung für Geräte wie iPads und für Softwarelösungen wie Microsoft 365 (vor allem für skeptische Kolleg:innen) den Verdacht nahe, dass Schulen von Firmen vereinnahmt werden. Deimann sieht dahinter historische Wurzeln der „Versprechen digitaler Bildung“, denn „Unternehmen hatten das Interesse an einem profitablen Absatz“ und haben das immer noch, außerdem besteht die Gefahr an einer „charismatische Technologie“, dass sie nur um ihrer selbst Willen eingeführt wird – nicht aufgrund ihres Nutzens. Daher möchte ich betonen, dass iPads und alle genannten Systeme nur aufgrund meiner persönlichen Zugänge als Beispiel dienen. Mittlerweile sehe ich die Gefahr eines technischen Lock-In (mehr dazu hier). Zugleich sehe ich aber bei den gegenwärtigen Kompetenzen der meisten Kolleg:innen (mich eingeschlossen) aktuell keinen Weg zu einer 1:1-Ausstattung mit Open Source. Zugleich wünsche ich ihn mir.

Neben den technischen Geräten, die Zugang zur Digitalität ermöglichen, haben auch Plattformen wie Lern-Management-Systeme (wie moodle oder IServ) oder KI-basierte tutorielle Systeme ein implizites Lehr-Lern-Konzept, was aber meist von den skizzierten Prinzipien der Digtialität abweicht:

„Die Lernmanagementsysteme müssten eigentlich Lehrmanagementsysteme heißen. Denn sie liegen klar in der Hand der Lehrkräfte, die dort Ablauf, Materialien und Kommunikation des Unterrichts managen. Die Lernenden sollen im LMS nur dem folgen, was lehrseitig vorgegeben wird.“

Jöran Muuß-Merholz (Routenplaner#DigitaleBildung, S. 132)

Ob uns Lehrer:innen in Zukunft „Künstliche Intelligenz“ in Form von tutoriellen Systemen die Arbeit abnehmen und Schüler:innen lernen lassen wird, ist spätestens seit den „Lehrmaschinen von Skinner, die in den 1950er und 1960er Jahren für viel Diskussionen in der Bildung sorgten“ immer wieder Thema. Die Frage, ob diese Systeme in dieser Form effektiv arbeiten werden, ist unter Fachleuten ebenso umstritten wie die Frage, ob diese Vision positiv oder negativ einzuschätzen ist. Letztlich sind auch diese nicht an den Lernenden orientiert: „Die Idee von Adaptive Learning verspricht eigentlich genau das Gegenteil, nämlich Adaptive Teaching oder besser Adaptive Instruction. Denn ihr Versprechen besagt, dass Inputs und Aufgaben, also das Lehrangebot, sich dem Lernenden anpasst – nicht umgekehrt.“ (Jöran Muuß-Merholz in Routenplaner#DigitaleBildung, S. 133)

Hier zeigt sich eine Ambivalenz: Während Schule in pädagogischen Ansätzen wie den 4K durchaus auf das eigenständige Lernen der Schüler:innen setzt, bestehen traditionelle Konzepte von Schule auch in Softwarelösungen fort. Auch darin zeigt sich der bereits erläuterte Skeuomorphismus. Dadurch wird dieser zentrale Ansatzpunkt (3b) weniger eindeutig, wenn auch dieser Skeuomorphismus mit seiner Vorstellung von Bildung den Prinzipien von Lernen widerspricht, wie sie bisher in Digitalität angelegt scheinen.

Zur Überleitung hören wir auf Bernd Sippel: Letztlich „muss aber auch dafür gesorgt werden, dass es möglichst schnell einen Plan gibt, wie die Geräte im Unterricht eingesetzt werden sollen. Dazu gehört aber vor allem das Wissen darum, was die Geräte können und wie man sie einsetzen kann. Das Ganze dann bestenfalls methodisch-didaktisch begründet.“ Damit gehen wir im Modell weiter zur Schnittstelle zur Pädagogik, besonders in die Medienpädagogik und -didaktik:

4. Digitalität und Pädagogik: Mediendidaktik und -pädagogik

Jenseits von Inhalten gibt es die Schnittmenge, die Honegger „Allgemeine digitale pädagogische Kompetenz“ nennt. Dafür bietet sich natürlich ein Blick an in die entsprechenden Vorgaben, wie sie die KMK in ihren Strategiepapieren zur „Bildung in der digitalen Welt“ gemacht hat. Allerdings sind diese aus meiner Sicht ähnlich fragmentiert wie die Lernziele in den Curricula. Daher lohnt sich eher ein Blick in die Fachliteratur. Da empfehle ich „Digitale Kompetenz“ von Werner Hartmann und Alois Hundertpfund, die ihre zehn Kompetenzfelder sehr umfassend und praxisnah entfalten.

Zugleich müssen wir vor allem fragen, welche pädagogischen Möglichkeiten Digitalität grundsätzlich bietet, wie Lernen darin grundsätzlich funktioniert. Ausgangspunkt für die Transformation von Schule kann also die Frage sein, wie wir diese neue Kultur produktiv einbringen können, damit unsere Schüler:innen in den Worten von Stalder „die Welt konstituieren und begreifen können“. Das impliziert zugleich eine konstruktivistische Weltsicht. Weltwissen wird nicht mehr vermittelt – Welt konstituiert sich. Lernen müsste dafür – wie vielfach angedeutet – von den Lernenden aus gedacht werden. Somit sind wir bei grundsätzlichen pädagogischen Fragen nach Motivation, Selbst- und Mitbestimmung, zugleich bei der Konvergenz mit anderen Ansätzen, aber auch einem wunden Punkt von Schule, wie eine Studie der Telekom zeigt: „Wie wichtig der Aspekt der Mit- bzw. Selbstbestimmung für die Freude und die Motivation am Lernen ist, wird besonders deutlich in den Antworten der Schüler auf die Frage, wie gerne sie lernen, wenn es um Themen außerhalb der Schule geht, für die sie sich interessieren. Während nur 36 Prozent der Schüler gerne für die Schule lernen, geben 87 Prozent von ihnen an, dass sie gerne für außerschulische Themen lernen, beispielsweise wenn sie sich in einem Hobby verbessern wollen.“

Ich erkläre das gerne am Delfinarium-Effekt: Schüler:innen lassen sich wie Delfine nicht (nachhaltig) von außen motivieren. Durch Motivationsversuche der Lehrer:innen zeigen sie möglicherweise das erwünschte Verhalten, verlieren aber ihre intrinsische Motivation.

Neben dieser pädagogischen Schnittmenge ist vor allem der mediale Paradigmenwechsel von zentraler Bedeutung: „Das Paradigma der Typografie wird durch das Paradigma der Digitalität abgelöst.“ Axel Krommer konstatiert dazu vernichtend (und zugespitzt): „Die starke Lesart geht von der Diagnose aus, dass das Schulsystem, das sich in zentralen Aspekten an den Paradigmen der Oralität, Skriptografie und Typografie orientiert, im Rahmen einer Kultur der Digitalität in seiner Existenz bedroht ist und nicht mehr gerettet werden kann.“ Ich teile seine Einschätzung hinsichtlich des disruptiven Potentials, das bereits Branchen wie die Fotografie vollständig neu geordnet hat. Für unsere Suche finden wir einen konstruktiven Ansatz hinsichtlich des Paradigmenwechsels in den Überlegungen von Lisa Rosa, deren lernerzentriertes Bildungsverständnis eine hohe Konvergenz zu den bestehenden Überlegungen zeigt:

Dieser Paradigmenwechsel ist der Grund, warum in meinem oben skizzierten persönlichen Unterrichtsansatz „Lernen 2021“ die Eigenständigkeit das erste Prinzip prägt. Parallel fragt auch Deimann im Ausblick seines Vortrages: „Passive oder aktive Rolle des Lernenden?“ Das kann auch der zentrale Ansatzpunkt (4) aus dieser Richtung sein, wenn wir uns fragen, was aus dem Paradigmenwechsel folgt.

Exkurs 2: Konvergenz als Future Literacy?

Im Rückgriff auf Future Literacy greife ich drei sehenswerte Videos von Jöran Muuß-Merholz auf. Er skizziert dort zugespitzt Perspektiven für Schule im Jahr 2040:

Wir sehen hier viele Perspektiven konvergieren – in eigenständigem, projektartigem und digital vernetztem Lernen, das sich an den Fragen der Schüler:innen orientiert.

Wir sehen eine Fortschreibung von Lehr-Lern-Konzepten, die wir seit Jahrzehnten in der Schule kennen. Digitalität wird hier sehr kontrolliert zugelassen. Wie in Lernmanagementsystemen bereits angedacht, wird das didaktische Material auf die Vorauswahl der Lehrenden beschränkt.

In diesem Entwurf schlägt die Vorstellung von tutoriellen Systemen und KI voll durch. Diese Schulform dominiert sogar die Schullandschaft, ich persönlich vermute: aus Kostengründen.

Konvergierend fragt Deimann im Ausblick: „Wer oder was steuert das Lernerlebnis? Ein Bildungsplaner/ Curriculum-Planer/ Instructional Designer, ein Algorithmus oder eine Gemeinschaft von Peers?“ Besonders die Peers prägen meinen mehrfach aufgegriffenen Unterrichtsansatz „Lernen 2021“, in dem oft Teams selbstgesteuert arbeiten.

Was ich hier als Konvergenz deute, nehmen (skeptische) Kolleg:innen allerdings auch schnell als weiteres „Versprechen digitaler Bildung“ wahr. Sie sehen dahinter laut Deimann oft den Versuch der „Herstellung neuer pädagogischer Realitäten […, um] die bisherige Schulpädagogik in die Mottenkiste [zu] stecken.“ Insofern scheinen diese zentralen Ansatzpunkte potentiell konfliktträchtig, sollten aber im Hinterkopf sein.

Bernd Sippel hält übrigens wenig davon, iPads zu kontrollieren, da diese für die unkomplizierte Zusammenarbeit konzipiert sind: „Wussten Sie, dass man mit AirDrop Dateien ohne vorhandenen Access-Point zwischen iPads hin- und herschicken kann?“

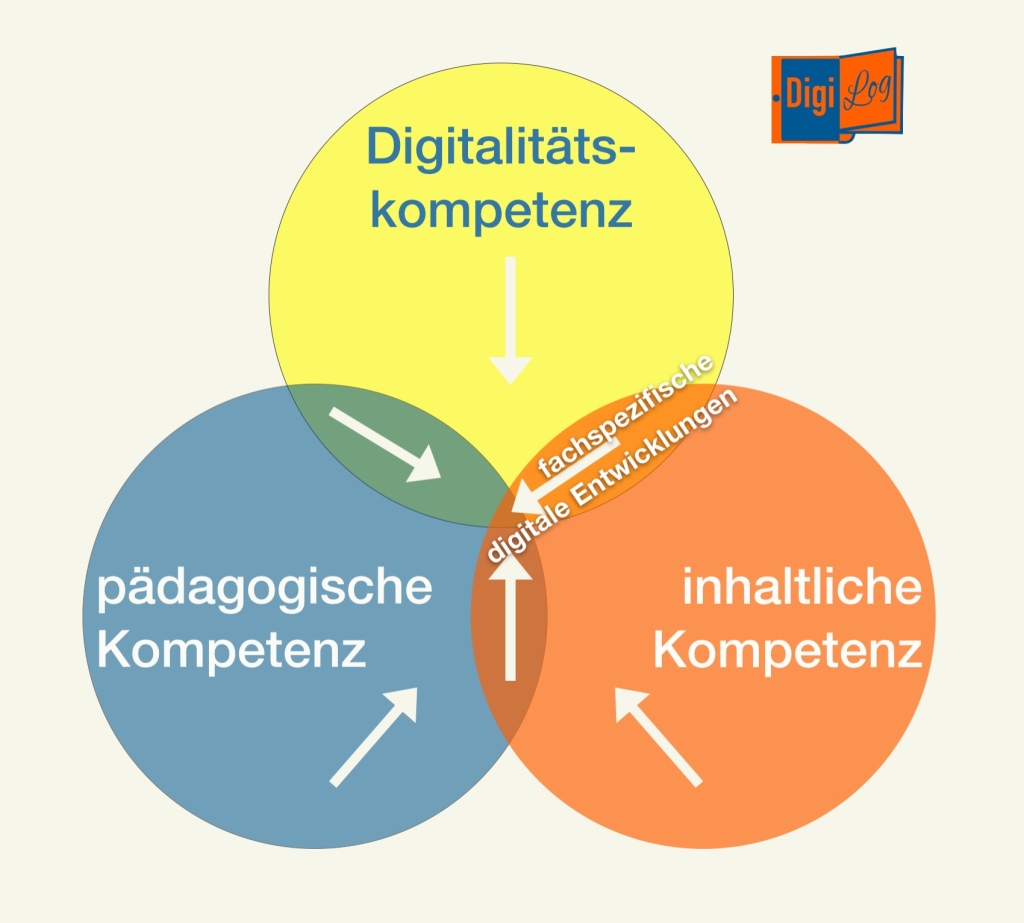

5. Digitalität und Inhalte

Auch auf der Schnittstelle von Inhalt und Digitalität ergeben sich spannende Entwicklungen, die allerdings nur bedingt als zentrale Ansatzpunkte für Konzepte (5) geeignet sind. Beispielsweise beschäftigt sich Phillipe Wampfler intensiv mit den Möglichkeiten der Digitalität für die Inhalte des Faches Deutsch – wie sich beispielsweise das Übersetzungstool „DeepL als Korrekturwerkzeug im Erstsprachenunterricht“ einsetzen lässt. Daraus folgert er Veränderungen für die Deutschdidaktik, die in vielen Fachschaften sicherlich heiß diskutiert werden können:

Ebenfalls ausgehend von der Deutschdidaktik beschäftigen sich Axel Krommer und Volker Frederking mit der Schnittstelle: „In Anlehnung an Michael Staiger kann Deutschdidaktik so als »Medienkulturdidaktik« verstanden werden […]. Begrifflich steht dabei die Symmedialität im Mittelpunkt: Werden Medien mit- und nebeneinander verwendet, so reiben sie sich aneinander, können aber auch verschmelzen.“. Auch hier lässt sich eine Konvergenz zum Verständnis der iPads bei Sippel erkennen.

Viele weitere fachspezifische Richtungen lassen sich hier andeuten. Beispielsweise bleibt die Frage, wie lange noch physikalische Karten gedruckt werden. Die großen Lexika werden nicht mehr gedruckt, viele einst selbstverständliche Fähigkeiten werden schlicht nicht mehr gebraucht. Angesichts von autonomem Fahren wird bereits spekuliert: „Der letzte Führerscheinneuling ist bereits geboren.“ Allerdings gilt auch für diese disruptiven Entwicklungen, dass sie eher Angst machen und für (skeptische) Kolleg:innen kein besonders konstruktiver Ansatz sind.

Besser geeignet wären aus meiner Sicht fachspezifische Ansätze, wie sich Dinge besser machen ließen. Beispielsweise können viele Schüler:innen nicht gut mit Datenvisualisierungen umgehen. Diese ließen sich aber durch produktive Methoden wie die eigene Aufbereitung von Daten mithilfe von Tabellenkalkulation und deren grafischen Aufbereitungsmöglichkeiten wunderbar implementieren (weshalb die App „Numbers“ für mich in der Apple-Welt einen stark unterschätzen Charakter hat).

III. Fazit

Die Dimensionen des DPACK-Modells konvergieren ausgehend von den zentralen Ansatzpunkten. In der Schnittmenge aller Dimensionen liegt ein Empowerment der Lernenden. Diese lernen eigenverantwortlich und digital, ebenso in jeder der vier Dimensionen der Bildung. Alternative Konzepte einer technische Kontrolle wie in Lernmanagementsystemen und adaptiven Lerntechnologien oder gar eine Aussperrung von Digitalität hingegen sorgen für Divergenz.

Wenn wir nun in Schulen Konzepte entwickeln wollen, bleibt ein Grundproblem: „Das Dilemma liegt darin, eine Balance zu finden, zwischen einer zu starken und starren Orientierung an analogen Formaten und der zu radikalen Öffnung.“ Mein mehrfach thematisierter Unterrichtsansatz „Lernen 2021“ ist schrittweise gewachsen und kann nicht sofort umgesetzt werden.

Als zentrale Ansatzpunkte für Konzepte eignen sich vor allem

1.(bestehende) Schulentwicklungsschwerpunkte im pädagogischen oder curricularen Bereich und

2.die übergeordneten Kompetenzen der Curricula.

Zugleich sollten Konvergenzen mitgedacht werden zu

3.den Möglichkeiten von Digitalität und Technik,

4.dem Paradigmenwechsel und

5.den fachspezifischen digitalen Entwicklungen,

wobei wir vor allem Raum zum Experimentieren für die Ansätze 3-5 benötigen. Um diesen Iden und Ansätzen mehr Breite zu geben, habe ich hier ein TaskCard für die weitere Diskussion und Sammlung angelegt.

Mein Ansatz für erste Schritte

Wenn Schulen anfangen (wollen), Digitalität im Unterricht (mit iPads) erfahrbar zu machen, sollten sie aus meiner Sicht Schüler:innen

- Eigenständigkeit einräumen und entwickeln,

- digitale Tools wie Anton eigenständig als Selbsttest kultivieren,

- medienproduktiv mit Standardapps arbeiten lassen (jede weitere App ist eine Investition der knappen Ressource Zeit)

- eine Plattform wie beispielsweise Taskcards nutzen lassen, um Referentialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität erfahren zu lassen, indem sie Lernprodukte teilen, liken, kommentieren und sortieren.

Diese Bausteine würde ich in Rückkopplung an die (eigenständig) Lernenden weiterentwickeln, sodass Schüler:innen im Rahmen der 4K ko-kreativ werden und den „sharing is caring“-Gedanken über die Konkurrenz stellen. Denn das ist mein Bild von Lernen 2021.

PS: Dort haben auch Schulbücher ihren Platz. Meine Schüler:innen nutzen sie als Lernpfade und mischen sie mit digital verfügbaren Medien, teilen die besten Materialien und überlegen, was sie weiterbringt. Einige arbeiten auch gerne mit (adaptiven) Lernsystemen wie Bettermarks oder Anton – aber eher selbst- als fremdgesteuert. Vor allem reflektieren wir regelmäßig und intensiv gemeinsam unser Vorgehen: Gemeinsames Metalernen.

CC by Niels Winkelmann

2 Antworten auf „Konvergenz im DPACK-Modell“